瓦版2024.07.09 第714号 斉藤 睦さんら11人のコラム掲載。

瓦版2024.06.25 第713号 川島英樹さんら10人のコラム掲載。

週刊スローライフ瓦版 (2014.1.7 第190号)発行:NPOスローライフ・ジャパンスローライフ学会**********************************************************************★★★★★明けまして、おめでとうございます。スローライフ「瓦版」の新春第1号です。それらしき息吹をお伝えできたでしょうか。新年のNPO・学会の活動は雪に包まれた「青森フォーラム」からです。ことしもよろしく、と切望しつつ・・★★★★★コラム<火曜日の鐘> 丸岡一直(社会福祉法人二ツ井ふくし会理事長) ~~~ フロントランナー 暮れにかけて、フロントランナーということばをよく聞きました。世界でも突出して高齢化・人口減少社会の道をひた走っていることをさしています。 しかし、法や制度、社会の意識も追いつかず、先行する現実に対応できていない。時間をかけて議論してきたはずなのに、しっかりしたビジョンも示されない。影響は社会のあらゆる分野に及んでいるのに、「福祉」という狭い分野に閉じ込め、不安が増大するに任せている。 もろもろに対する不安と不満が、「こんなことでいいのか」という疑念を生み、次の行動を模索し始めたように感じます。どう生きて、どう死ぬか。根本策が示されないなら、自分たちで探ってみよう。その行動が、今年、じわりと広がっていく気配です。 それこそがスローライフの原点ではないか。そう受け止めて、これにじっくり、つきあって行くことが新年のテーマであると思い定めています。学会コラム<緑と絆の木陰> 増田寛也(野村総合研究所顧問) 新しき年を迎えて 元日の朝を包む張りつめたような静けさ。昨日までの喧騒が嘘のように、凛とした空気の中で去り往きし1年を想い、新たに迎える1年に期待をつなぐ。毎年、同じことを変わらず積み重ねてきたが、その年の想い出は年毎に異なる。 1996年は、決して忘れることができない。前年に岩手県知事に就任し初めて迎えた正月であったが、私の母が病床にあった。母を見舞うこともままならず、せめて正月休みだけは母の傍に寄り添いたいと東京の病院で長い時間を過ごした。三が日の最後に岩手に戻る日、これが生ある母を見るのが最後になると思うと、病室から廊下に出て歩き出すのが本当に辛かった。許されるのであれば、もう1度母の暖かい手を握りしめたかった。いまだに、この正月だけは私の頭の中では真白である。 華やいで迎えた2014年の正月。喜びに満ちた顔。幸せそうに歩く家族たち。大勢の人々が心の底からお正月を楽しんだことだろう。しかし、その陰で、悲しい気持ちで正月を迎えた人々もいるに違いない。心に余裕がないとこうしたことに気付くことも、他人を思いやる気持ちも生まれない。スローライフとは、心の中にゆとりや安らぎを生み出し、その心の余裕が他の人々の心にも通ずることではないかと思う。 皆さんはどのような気持でこの正月を迎えられたのであろうか。われわれの活動は、本当にささやかなものである。しかし、皆さんとともに心に余裕を持ち続けながら着実に一歩ずつ歩んでゆきたい。今年一年の幸せを願いながら。本年もどうぞよろしくお願いします。 ▽▽▽▽▽▽▽▽ 【逸村逸品】ひとこと紹介 ~ http://www.facebook.com/slowlifej滋賀県高島市「お米のろうそく」。やさしい灯りを暮らしに取り入れませんか。お米のヌカから採った蝋を100%使用、環境にも人にもやさしい和ろうそくです。△△△△△△△△△△△■街角から畦道から 大正9年発行の『百年後の日本』―日本および日本人―を読んで 遠北 剛(広島市 可部夢街道まちづくりの会かわらばん番頭) 大正9年から丁度95年目、書棚を整理していて面白い本が見つかった。各界の著名人が予想した日本の100年後の姿が書かれている書籍です。日英米間で起こりうる戦争を批判した文章が、昭和の厳しい官憲の中、良く残っていたのも不思議です。人口増加による食糧問題、化石燃料の限界から太陽熱への切り替え、君主から自由・平等の国に、女性の政治への進出など、意を得て妙なりと頷ける回答の中から的中に近いものを掲載してみます。 「国家状況の二様」海軍大学教授 森 渓水:国家の状況 現状と大差なく 推移する場合 感情的で自負心のみ強き国民の常として、二三十年後には 無謀の大戦争をおこし、大敗し、其の餘弊を受けて悲惨の状況に陷らん。 「善なる前に悪くなる」 詩人 山村 暮鳥: 何よりもまづ、このままで の帝国ではなくなるでせう。日本人の性格から考へてみて、現在の露西亜や 支那のそれのやうになることはあるまいが、とにかく、外国と一大戦争があ って、それによって粉微塵に蹂躙されるでせう。そして始めて目覚めるでせ う。など大戦から敗戦への予想が目立つ中で、2人の小説家のロマンな予想 も平和主義者らしくて面白い。 小説家 正宗 白鳥「皆が浮かれ出す世」:百年前の日本を顧みると、徳川 の文化が爛熟して歓楽主義の風潮が盛んな頃だったとは思れます。百年後の 日本は明治大正の文化が圓熟して浮世の面白さに皆が浮かれ出す世になるか も知れません。小生などは詰まらない時代に生まれ合わせました。 小説家 室生 犀星「明るい女が殖える」:総ての女性が、食物の進化(主 として肉類などから)に順つて非常に美しく繊細な明るい女が殖えるだろう と思ひます。肉體的にいへばやや小柄に、だんだん西洋化された皮膚の細か い傾きを豫感させます。その頃は日本の女も顔を剃ることなどはしないだろ うと思ひます。思想的にももっと自由で、もっと肉感的(文明的)な女がふ えるだろうと思ひます。 ほかにも河川の改修、電信電話の発達など面白い回答が掲載されています。

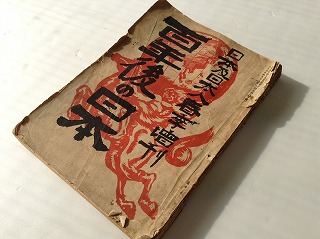

【逸村逸品】ひとこと紹介 ~ http://www.facebook.com/slowlifej滋賀県高島市「お米のろうそく」。やさしい灯りを暮らしに取り入れませんか。お米のヌカから採った蝋を100%使用、環境にも人にもやさしい和ろうそくです。△△△△△△△△△△△■街角から畦道から 大正9年発行の『百年後の日本』―日本および日本人―を読んで 遠北 剛(広島市 可部夢街道まちづくりの会かわらばん番頭) 大正9年から丁度95年目、書棚を整理していて面白い本が見つかった。各界の著名人が予想した日本の100年後の姿が書かれている書籍です。日英米間で起こりうる戦争を批判した文章が、昭和の厳しい官憲の中、良く残っていたのも不思議です。人口増加による食糧問題、化石燃料の限界から太陽熱への切り替え、君主から自由・平等の国に、女性の政治への進出など、意を得て妙なりと頷ける回答の中から的中に近いものを掲載してみます。 「国家状況の二様」海軍大学教授 森 渓水:国家の状況 現状と大差なく 推移する場合 感情的で自負心のみ強き国民の常として、二三十年後には 無謀の大戦争をおこし、大敗し、其の餘弊を受けて悲惨の状況に陷らん。 「善なる前に悪くなる」 詩人 山村 暮鳥: 何よりもまづ、このままで の帝国ではなくなるでせう。日本人の性格から考へてみて、現在の露西亜や 支那のそれのやうになることはあるまいが、とにかく、外国と一大戦争があ って、それによって粉微塵に蹂躙されるでせう。そして始めて目覚めるでせ う。など大戦から敗戦への予想が目立つ中で、2人の小説家のロマンな予想 も平和主義者らしくて面白い。 小説家 正宗 白鳥「皆が浮かれ出す世」:百年前の日本を顧みると、徳川 の文化が爛熟して歓楽主義の風潮が盛んな頃だったとは思れます。百年後の 日本は明治大正の文化が圓熟して浮世の面白さに皆が浮かれ出す世になるか も知れません。小生などは詰まらない時代に生まれ合わせました。 小説家 室生 犀星「明るい女が殖える」:総ての女性が、食物の進化(主 として肉類などから)に順つて非常に美しく繊細な明るい女が殖えるだろう と思ひます。肉體的にいへばやや小柄に、だんだん西洋化された皮膚の細か い傾きを豫感させます。その頃は日本の女も顔を剃ることなどはしないだろ うと思ひます。思想的にももっと自由で、もっと肉感的(文明的)な女がふ えるだろうと思ひます。 ほかにも河川の改修、電信電話の発達など面白い回答が掲載されています。 ※写真は、その書籍『百年後の日本』です。================= PR =====米粉のまち・胎内市から・・・胎内市の名物といえば「乙(きのと)まんじゅう」、その乙まんじゅう屋さんから「米粉の揚げまんじゅうが新発売されました。アツアツを食べられます!http://tainai-komeko.blogto.jp/=======■まち・むらニュース・大阪府 “えべっさん”で知られる「今宮十日戎」、ことしも「商売繁盛で笹もってこい」の掛け声でも有名な恵比寿さんに願をかける大阪の祭り。今宮戎神社の3日間の人出は百万人以上。笹の枝に鯛や小判、末広などの縁起物をつけた「福笹」が、福娘と呼ばれる巫女によって売られ、芸妓が参加する「宝恵駕籠」(ほえかご)の行列は名物になっている。開催日:1月9日~11日 場所:今宮戎神社(大阪市浪速区)問合せ:今宮戎神社 電話06-6643-0150 http://www.imamiya-ebisu.jp/・愛知県 「こうた凧揚げまつり」で手作り凧の競技大凧から小凧まで約190基の手作り凧が、新春の空を彩る。町民が凧揚げを通じて親睦を深め、ふるさとを見直し、まちづくりの一助とすることを趣旨にはじまり、今年17回目を迎える「凧揚げ競技会」。凧は手作り限定で、デザインなども競技の審査基準となる。日時:1月12日(日)9時~13時半会場:愛知県額田郡幸田町菱池(JR東海道線幸田駅よりシャトルバス)主催:こうた凧揚げまつり実行委員会問合せ:幸田町教育委員会生涯学習課 電話0564-62-1111内線195 http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/12″28936htmlコラム<象さんの散歩> 年の初めに~~~ ことしも、お正月は伊豆・河津で妻・宏子、長男・英樹とともに過ごした。恒例の河津バガテル公園での初日の出。広がる海面と、それにくっついた帯状の雲をスッと突き抜け、真っ赤な円をくっきりと描く太陽だった。ここ数年でもっともすばらしく輝くデザインの日の出風景だった。 おとそと手づくりのおせち、氏神さまの来宮神社へ初詣も例年どおり。天気がよく南伊豆の松崎町までドライブに。途中、下田市の白浜神社で長い初詣客の列にも加わった。松崎では、なじみの喫茶店でゆっくりと。下田に疎開移住している従兄夫婦を誘いだし、さらに西伊豆町浮島などジオサイトをいくつか回った。夜は、我が家の囲炉裏を囲む。おせちとお酒を楽しみながら、河津町、下田市など南伊豆のまちづくりを嘆いてあれこれ。途中からウイーン・フィルの新春コンサートのテレビ中継を聞きながら、暮れた。 ここ数年、同じ元旦光景だといえるが、ことしは「伊豆半島ジオパーク」が飛び込んできた。静岡県が来年の世界認定に向けて懸命で、南伊豆にとってもやはり起死回生の課題といえるだろう。地域のなりたちだからスローライフに結び付けて考えてみたいなあ、と、新年の抱負めいて・・ ∨ 川島正英 ∧

※写真は、その書籍『百年後の日本』です。================= PR =====米粉のまち・胎内市から・・・胎内市の名物といえば「乙(きのと)まんじゅう」、その乙まんじゅう屋さんから「米粉の揚げまんじゅうが新発売されました。アツアツを食べられます!http://tainai-komeko.blogto.jp/=======■まち・むらニュース・大阪府 “えべっさん”で知られる「今宮十日戎」、ことしも「商売繁盛で笹もってこい」の掛け声でも有名な恵比寿さんに願をかける大阪の祭り。今宮戎神社の3日間の人出は百万人以上。笹の枝に鯛や小判、末広などの縁起物をつけた「福笹」が、福娘と呼ばれる巫女によって売られ、芸妓が参加する「宝恵駕籠」(ほえかご)の行列は名物になっている。開催日:1月9日~11日 場所:今宮戎神社(大阪市浪速区)問合せ:今宮戎神社 電話06-6643-0150 http://www.imamiya-ebisu.jp/・愛知県 「こうた凧揚げまつり」で手作り凧の競技大凧から小凧まで約190基の手作り凧が、新春の空を彩る。町民が凧揚げを通じて親睦を深め、ふるさとを見直し、まちづくりの一助とすることを趣旨にはじまり、今年17回目を迎える「凧揚げ競技会」。凧は手作り限定で、デザインなども競技の審査基準となる。日時:1月12日(日)9時~13時半会場:愛知県額田郡幸田町菱池(JR東海道線幸田駅よりシャトルバス)主催:こうた凧揚げまつり実行委員会問合せ:幸田町教育委員会生涯学習課 電話0564-62-1111内線195 http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/12″28936htmlコラム<象さんの散歩> 年の初めに~~~ ことしも、お正月は伊豆・河津で妻・宏子、長男・英樹とともに過ごした。恒例の河津バガテル公園での初日の出。広がる海面と、それにくっついた帯状の雲をスッと突き抜け、真っ赤な円をくっきりと描く太陽だった。ここ数年でもっともすばらしく輝くデザインの日の出風景だった。 おとそと手づくりのおせち、氏神さまの来宮神社へ初詣も例年どおり。天気がよく南伊豆の松崎町までドライブに。途中、下田市の白浜神社で長い初詣客の列にも加わった。松崎では、なじみの喫茶店でゆっくりと。下田に疎開移住している従兄夫婦を誘いだし、さらに西伊豆町浮島などジオサイトをいくつか回った。夜は、我が家の囲炉裏を囲む。おせちとお酒を楽しみながら、河津町、下田市など南伊豆のまちづくりを嘆いてあれこれ。途中からウイーン・フィルの新春コンサートのテレビ中継を聞きながら、暮れた。 ここ数年、同じ元旦光景だといえるが、ことしは「伊豆半島ジオパーク」が飛び込んできた。静岡県が来年の世界認定に向けて懸命で、南伊豆にとってもやはり起死回生の課題といえるだろう。地域のなりたちだからスローライフに結び付けて考えてみたいなあ、と、新年の抱負めいて・・ ∨ 川島正英 ∧ ※写真は、その浮島「ジオサイト」です。コラム 野口智子<スローライフ曼荼羅> ~~~ フォーラム裏仕事(3)昨年の奈良・川上村フォーラムで、スタッフが泊まった宿「朝日館」。ここのことを書いて、フォーラム裏仕事の話題を閉じましょう。建物は古く、廊下はきしみ隙間風もあります。でも、ハードではなくハートだと教えてくれる宿でした。「都会のおもてなしには裏がある」とは、神野直彦先生の言葉。ここの裏のない正直な仕事に、私たちは癒され、川上村の品格は支えられています。http://noguchi-tomoko.com/modules/yutoriaruki/details.php?blog_id=241==== PR ====「日光『食』の研究所」から・・・日光「食」の研究所のブログです。日光の地元に住んでいるからこその情報をお届けしています。今年もよろしくお願いいたします。http://nikkokekko.blog121.fc2.com/=======■編集室便り□北海道、淡路島、静岡、各地から「スローライフ・フォーラムin青森」への参加申し込みが届いています。1月25日・26日は青森市でお会いしましょう。 2014年1月25日(土)・26日(日) テーマ:「地域資源-雪・祭り・方言」 <25日>「オープニングセレモニー」14時00~15時00分 会場アウガ5F「男女共同参画プラザ」 オープニング・トーク:伊奈かっぺい 「分科会」15時30分~18時00分、 会場:ねぶたの家「ワ・ラッセ」 ・「雪」分科会 コーディネーター:坪井ゆづる(朝日新聞東北復興取材センター長) ・「祭り」分科会 コーディネーター:丸岡一直(社会福祉法人二ツ井ふくし会理事長) ・「方言」分科会 コーディネーター:篠田伸夫(認定NPO法人救急ヘリ病院 ネットワーク理事長) 「交流会」18時30分~20時30分、会場「八甲田丸」 <26日> 「全体会」9時00分~12時30分 歓迎のことば 実行委員長 鹿内 博(青森市長) ・ 基調講演 神野直彦 (東京大学名誉教授) 「スノーライフ・スローライフ」 ・ シンポジウム コーディネーター:増田寛也(野村総合研究所顧問) パネリスト:鹿内 博(青森市長) 神崎宣武(民俗学者・旅の文化研究所所長) 早野 透(桜美林大学教授) 野口智子(ゆとり研究所所長) 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=195□昨年、奈良県川上村で開催した「スローライフ・フォーラムin水源地のむら」 のご報告を少しずつホームページに掲載しています。ご覧ください。奈良・川上村フォーラム報告〓「視察」http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=195奈良・川上村フォーラム報告〓「交流会」http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=197 □今週号の「街角から畦道から」に随想を投稿くださった遠北剛さんから その題材の古書:『百年後の日本』(大正9年発行)が事務所へ届いた。 写真でご覧のように、大変に時代を感じさせる貴重品である。 内容も遠北さんが紹介されているように興味深い。私が一つだけ挙げる とすれば、社会主義者・山川均(1880-1958)氏の一文。 百年後の日本は、百年後の予想を忌憚なく答へても、縛られる心配 のない世の中になるでせう。(備中倉敷町) 私は、彼が戦後に大内兵衛氏と社会主義協会代表をつとめた頃から知る。 戦前は大変な迫害を受けていて、この本の予想からも悲痛なひびきが伝 わってくる。しかも特定秘密保護法が出てきて「縛られる心配のない世」 とはいえるのかどうか。正月早々に考えさせられた。 余談:夫人の婦人問題研究家・山川菊栄さんも日本社会党の片山内閣で 労働省の初代婦人少年局長として有名。夫人も、この「百年後の日本」 に書いている。幸福な男女の生活、と題して「貧民窟もなければ富豪の 城郭もなく、あるものは美しい自然と簡素な、そして気持ちのいい個人 の家と・・」とある。これも、考えさせられる。 (川島正英)□スローライフ版・IT塾 ——————————————–ショートカットで効率アップ! 前回の「右クリック」に続いて役に立つ操作について。今回はショートカットです。キーボードにある「Ctrl」キーと「C」をいっしょに押すと、コピーができるのをご存知でしょうか。「Ctrl」と「V」だと貼り付けができますので、コピペはこの2つの操作でもできちゃいます。また「Ctrl」と「A」を一緒に押すと、そのウインドウにあるデータをすべて選択することができます。慣れるとマウスより早くできます。ぜひお試しください。

※写真は、その浮島「ジオサイト」です。コラム 野口智子<スローライフ曼荼羅> ~~~ フォーラム裏仕事(3)昨年の奈良・川上村フォーラムで、スタッフが泊まった宿「朝日館」。ここのことを書いて、フォーラム裏仕事の話題を閉じましょう。建物は古く、廊下はきしみ隙間風もあります。でも、ハードではなくハートだと教えてくれる宿でした。「都会のおもてなしには裏がある」とは、神野直彦先生の言葉。ここの裏のない正直な仕事に、私たちは癒され、川上村の品格は支えられています。http://noguchi-tomoko.com/modules/yutoriaruki/details.php?blog_id=241==== PR ====「日光『食』の研究所」から・・・日光「食」の研究所のブログです。日光の地元に住んでいるからこその情報をお届けしています。今年もよろしくお願いいたします。http://nikkokekko.blog121.fc2.com/=======■編集室便り□北海道、淡路島、静岡、各地から「スローライフ・フォーラムin青森」への参加申し込みが届いています。1月25日・26日は青森市でお会いしましょう。 2014年1月25日(土)・26日(日) テーマ:「地域資源-雪・祭り・方言」 <25日>「オープニングセレモニー」14時00~15時00分 会場アウガ5F「男女共同参画プラザ」 オープニング・トーク:伊奈かっぺい 「分科会」15時30分~18時00分、 会場:ねぶたの家「ワ・ラッセ」 ・「雪」分科会 コーディネーター:坪井ゆづる(朝日新聞東北復興取材センター長) ・「祭り」分科会 コーディネーター:丸岡一直(社会福祉法人二ツ井ふくし会理事長) ・「方言」分科会 コーディネーター:篠田伸夫(認定NPO法人救急ヘリ病院 ネットワーク理事長) 「交流会」18時30分~20時30分、会場「八甲田丸」 <26日> 「全体会」9時00分~12時30分 歓迎のことば 実行委員長 鹿内 博(青森市長) ・ 基調講演 神野直彦 (東京大学名誉教授) 「スノーライフ・スローライフ」 ・ シンポジウム コーディネーター:増田寛也(野村総合研究所顧問) パネリスト:鹿内 博(青森市長) 神崎宣武(民俗学者・旅の文化研究所所長) 早野 透(桜美林大学教授) 野口智子(ゆとり研究所所長) 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=195□昨年、奈良県川上村で開催した「スローライフ・フォーラムin水源地のむら」 のご報告を少しずつホームページに掲載しています。ご覧ください。奈良・川上村フォーラム報告〓「視察」http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=195奈良・川上村フォーラム報告〓「交流会」http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=197 □今週号の「街角から畦道から」に随想を投稿くださった遠北剛さんから その題材の古書:『百年後の日本』(大正9年発行)が事務所へ届いた。 写真でご覧のように、大変に時代を感じさせる貴重品である。 内容も遠北さんが紹介されているように興味深い。私が一つだけ挙げる とすれば、社会主義者・山川均(1880-1958)氏の一文。 百年後の日本は、百年後の予想を忌憚なく答へても、縛られる心配 のない世の中になるでせう。(備中倉敷町) 私は、彼が戦後に大内兵衛氏と社会主義協会代表をつとめた頃から知る。 戦前は大変な迫害を受けていて、この本の予想からも悲痛なひびきが伝 わってくる。しかも特定秘密保護法が出てきて「縛られる心配のない世」 とはいえるのかどうか。正月早々に考えさせられた。 余談:夫人の婦人問題研究家・山川菊栄さんも日本社会党の片山内閣で 労働省の初代婦人少年局長として有名。夫人も、この「百年後の日本」 に書いている。幸福な男女の生活、と題して「貧民窟もなければ富豪の 城郭もなく、あるものは美しい自然と簡素な、そして気持ちのいい個人 の家と・・」とある。これも、考えさせられる。 (川島正英)□スローライフ版・IT塾 ——————————————–ショートカットで効率アップ! 前回の「右クリック」に続いて役に立つ操作について。今回はショートカットです。キーボードにある「Ctrl」キーと「C」をいっしょに押すと、コピーができるのをご存知でしょうか。「Ctrl」と「V」だと貼り付けができますので、コピペはこの2つの操作でもできちゃいます。また「Ctrl」と「A」を一緒に押すと、そのウインドウにあるデータをすべて選択することができます。慣れるとマウスより早くできます。ぜひお試しください。