「スローライフ・フォーラムin綾部」報告書

速報・綾部でのフォーラム成功!

「スローライフ・フォーラムin十津川」の基調講演『「むら」に生きる~コロナと向き合いながら』 中村桂子さん(JT生命誌研究館名誉館長・スローライフ学会副会長)のまとめです。

こちらからゆっくりご覧ください。

↓ ↓ ↓

講演のなかに印象深い言葉が沢山ありました。以下にピックアップしてあります。お話のエキスもご覧ください。

・十津川村に来て「子どもの頃の懐かしさ」と「人類としての懐かしさ」を感じました。懐かしいという感覚は、いろんなことを考えるときに大事なものです。

・「不便」という感じがあり、それから「森」がある、おそらくこういう状況のなかからこそ新しいところへ向かって行ける。

・「人間は生きもの、人間は自然の一部」 私はこう考えています。ビルが林立してすごく早く動いているところの人々は生きものとして生きていない。

・産業革命以降の人口の伸び、これを成長、成長といっていまだに追いかけている。異常に私には思えます。定常状態に持ってかないと、生きることは出来ない。

・「便利」とは、効率的に早く、手をかけないで、思い通りになること。生きものはそうはいきません。子育ても、作物を作ることも。

・「不便」さを克服して「不便」さから新しいものを生むという努力を今やることが、きっとクリエイティブなことを産むことに繋がると思います。

・ 十津川村で都会人に五日間時計を外す暮らしをしてもらう。とっても健康になって幸せになって、ずっとここに住みたいっていうかもしれない。

・生まれ、育ち、老い、死ぬという、この流れをいかに上手にできるのかが「生きる」ということだと思っています。

・「一人の子どもを育てるには、一つの村がいる」というアフリカの諺。「町」や「市」が、ではこういうふうにはなりません。

・まず「私たち」というのがあって、私たちのなかに私がいる。「私たち生きもの」という感覚をまず持つことがとても大事だと思っています。

・私たち生きものは多様。多様だけれども、もとは同じ細胞から生まれてきた。それぞれがそれぞれに、それぞれらしく生きているだけで、38億年の歴史は全く同じ。上下はない。

・他の生きものを上から見て「上から目線」で語らず、他の生きものと同じ「中から目線」での「私たち生きもの」感を共有していただきたいのです。

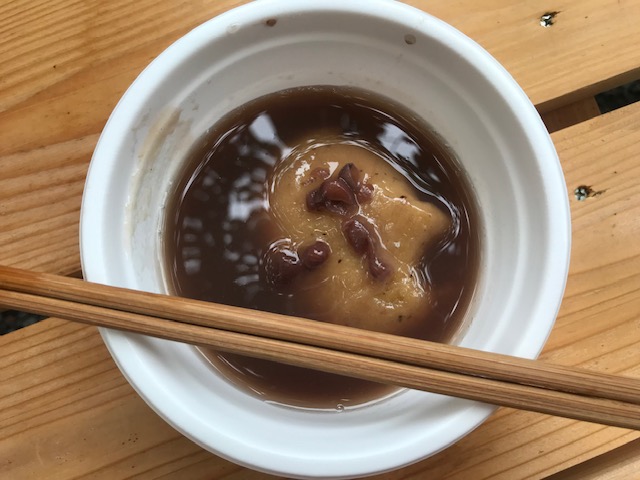

・人間の特徴は共食。みんなで一緒に食べる、食べ物を持っていくために二足歩行に。子育ても親子だけではなくて、おじいさん、おばあさんも一緒になって育てるのが人間の特徴です。

・私たちの脳でいつも仲間と考えられる大きさは150人です。

・私たち人間だけができることは、「想像」することです。強い人が、弱い人に分けてあげる「分かち合う心」も人間だけ。

・「時間」と「つながり」、十津川村というのはこういうことを考えるのに、とっても大きな可能性を抱えていると感じました。