瓦版2024.07.09 第714号 斉藤 睦さんら11人のコラム掲載。

瓦版2024.06.25 第713号 川島英樹さんら10人のコラム掲載。

京都の優雅な格式のある古川町商店街で新しい企画を試みたり、話題になった

「私のしごと館」で最新鋭の手法と技術を駆使した太陽光発電の野菜づくりを

考えたり。3月15日の「さんか・さろん」は、瀧栄治郎氏が語るスローライフです。

・・・・・・・・・・

コラム<火曜日の鐘> 早野 透(桜美林大学教授)

~~~

大石芳野さんの写真展を見て

わが畏友大石芳野さんの写真展をやっていると聞いて、東京・築地の「ふげ

ん社」というところを訪ねた。そこは、本屋さんと喫茶コーナー、そしてギャ

ラリーが組み合わさったしゃれた空間だった。コーヒーを頼んで、ゆっくりと

大石さんの福島の被災地を写した写真の展示を覗き込む。

モノクロの画面に、悲しき人々と荒れ果てた大地がある。農民歌人佐藤祐禎

さん(83)のアップの写真には彼の作品が添えられていた。

いつ爆ぜむ青白き光を深く秘め原子炉六基の白亜列なる

2002年作だから予言的である。そんなことを思いながら、こんどは本を選び、

コーヒーをすすった。

THIS IS SLOWLIFE!

そうだよ、人間は原発などに頼ったらいけないんだよ。

学会コラム<緑と絆の木陰> 神野直彦(東京大学名誉教授)

寒き南国の冬

南国はもはや雪国である。機内から南国鹿児島を見降すと、眼下には雪にす

べてが埋もれた幻想の世界が広がっている。前日には大雪で飛行機も飛べない

ような雪国に、鹿児島は変貌してしまっていた。しかし、その大雪が、南国の

透き徹るような冬の空を背景にして、雄大な桜島を感動的な美しき雪化粧によ

って、息を呑むような可憐な真白き山へと変身させていたのである。

翌月の二月に、私は妻と二人で南国沖縄へ三泊四日の旅に出た。老いたる両

親を抱える私達夫婦にとっては、三泊四日はロング・ステイの旅行である。降

り立った那覇空港は、重い鎧を身に纏ったような冬の空に包まれていて、私達

夫婦は南国とは思えぬ、凍り付くような寒さに身を震わせてしまった。

私達夫婦が若き頃、家族旅行で辿った道程を、想い出深くなぞるつもりでは

いたのだったけれども、野蛮な暴力的行為で破壊されていく沖縄の現実をまの

あたりにすると、押し寄せる冬の寒さとともに、心が凍て付いてしまう。春は

希望の光とともにやってくる。冬寒き北国では春を待ち望む恋情が強い。寒き

冬となった南国でも、春は必ず来るという歓びが溢れ出ることを、私は祈らざ

るをえなかった。

春は突然、やって来る。そう思わせるように、帰る日の前日から突然、暖か

な沖縄となった。朝早く起床した妻が、美しき沖縄の海を見降ろせる旅荘のベ

ランダから、感動の声をあげる。ゆっくりと昇る朝日の深紅の見事さに心が奪

われたからである。いかに暗黒が強くとも、明けぬ闇夜はない。そう信じなが

ら私は、四月に沖縄で開催される琉球新報主催の講演会に登壇することができ

ると歓び、沖縄をあとにしたのである。

▽▽▽▽▽▽▽▽

【逸村逸品】ひとこと紹介 ? http://www.facebook.com/slowlifej

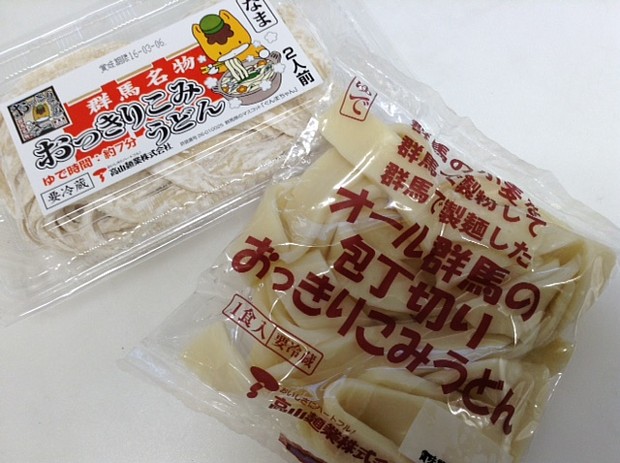

群馬県前橋市「おっきりこみうどん」。全国でも有数の小麦粉の産地で、製粉

製麺した「おっきりこみ」。余寒をなごり惜しんでの食卓にいかがでしょう。

△△△△△△△△△△△

■街角から畦道から

舟越隆裕(日光まるかじり塾) 市民劇「戦場ヶ原神戦伝」の舞台に

奥日光・戦場ヶ原。ここに外国人をご案内すると、よく「何の戦争があったの

ですか」と聞かれます。ここは、二荒山の神(栃木県)と赤城山の神(群馬県)

が中禅寺湖の所有をめぐって争った神話の舞台なのです。その伝説をベースに

した市民劇「戦場ヶ原神戦伝」が、3月26日27日に日光市今市文化会館で上演

されます。そして、私もなんと15年ぶりに舞台に立ちます。五十路パワーを見

せられるようこれから追込みです。日光の神話の世界、楽しんでみませんか。

http://www.nikko-bunka.jp/organize/detail.html?id=1674

竹内 義昭 カズコさん(52)

認知症の老人が起こした鉄道事故で家族が賠償責任を問われた訴訟で、最高裁

が「責任はない」との判決を出した。認知症患者を抱える家族にとっては朗報

である。

徘徊は、認知症につきものと言ってもよい。カズコさんも数年前、2キロほど

離れた私鉄の駅の踏切でウロウロしているところを警察官に保護されたことが

ある。一人では数十メートルも歩けないのに、どうやって出かけたのか分から

ない。それ以降、夫婦で監視体制を敷いて再発を防いだ。

それにしても、在宅介護や介護離職防止をうたいながら厳格な監視責任を家族

に求めるのは酷だろう。片時も目を離さないというのは現実問題として不可能

なのだから。

■まち・むらニュース

・鹿児島市 第2回「地旅博覧会inかごしま」

地旅とは、地域振興を目的に地元の協力で企画したおもてなしの旅。その土地

ならではの食や文化、人とのふれあいを体感できる旅である。全国の旅行社が

集まり、地元が誇れる観光資源を発掘して全国に発信する。

日時:3月18日(金)8:40?14:30

会場:鹿児島アリーナ 問合せ:(株)全旅TEL03-5250-2555

http://www.kagoshima-kankou.com/event/51749/

・東京都立川市 雪割草展

早春の光を浴びて咲く雪割草。育種により生まれた色も形も様々だ。その可憐

で愛らしい花が展示、販売される。栽培が難しいといわれる関東での育て方の

相談も受け付けている。

日時:3月12日(土)、13日(日)9:30?16:00

場所・問合せ:国営昭和記念公園花木園展示棟 TEL042-528-1751

http://www.showakinen-koen.jp/

コラム<象さんの散歩> お雛さまになごむ

桃の節句。やはり春めく。わが家にも、お雛さまをめぐって春らしい動きが

あった。まず、お雛さまのお化粧直し。居間に桃の節句の段飾りの余裕はない

ので、毎年、手の平サイズの小さな夫婦雛を飾っている。銘をもつ一刀彫だが、

昨年、姫の顔に傷がついた。修理は、京都の福田匠庵に、と聞かされ、そこへ

京都に出かけたときに頼んでいたが、この節句、にこやかに帰宅した。

また、妻宏子が初節句に両親から贈ってもらった飾り雛の、80年近く経って

のお嫁入り。これは、戦前のお祭りやお節句がにぎかな頃の段飾りで、平安朝

の宮廷装束をまとう。飾る場所、片付けておく場所にも困る。河津の家に置き、

出番なしだったが、ことし、埃をはらいってのお出ましとなったのである。

河津で、兄弟つきあいの間柄のご近所から、たまたま「そういう古い時代の

お雛さまが欲しかった」と聞き、さっそくお嫁入り、という次第だった。

そして、大舞台の観賞。河津へ先週末に出かけ、稲取の「すさのおの神社」

で石の階段に並ぶ117段の雛飾りを見ることに。急な階段にびっしり380体近い。

ここは、各地で催される同じ趣向の大段飾りと違って、稲取の伝統の吊るし雛も

いくつか立つ。やはり、はなやか。圧巻。春を存分に楽しませてくれた。

起伏は激しいようだが、宏子のお雛さまを見る眼、いとおしむこころは一貫

している。異論なし。桃の節句は、なおさら、婦唱夫随で・・ ∨ 川島正英 ∧

================= PR =====

「奈良県十津川村」から・・

「この春どこかに行きたい」という方、十津川村の“天空の郷 世界遺産果無

(はてなし)集落”を訪ねませんか。花いっぱいの写真をまずはご覧ください。

http://totsukawa.info/slide_show/hatenashi_haru/

=======

コラム 野口智子<スローライフ曼荼羅> ふるうつ雛

~~~

最近は、各地で地域おこしの催しとしてお雛さまが飾られます。商店街や廃校

校舎や神社の長い階段などに家庭で眠っていたお雛様が。この地域雛、数やス

ケールにはもう慣れてしまいました。それなら、地元の特色を出そうと作られ

たのが「ふるうつ雛」です。顔はハッサクや柿、キウイ。コスチュームもユニ

ーク野良仕事風。産物の果物を感じてほしいという、紀の川市民の試みです。

http://noguchi-tomoko.com/modules/yutoriaruki/details.php?blog_id=353

■編集室便り

◇3月の「さんか・さろん」は

ユニークな現代風試みのスローライフ・・

3月(15日)は、わがNPOの瀧 栄治郎理事に登場願う。京都市に

本社をもつ日本テレネット会長であり、仕事は、最新鋭企業にあって

むしろ大きく、強く、速く、ファストに。世の流れに先がけてきたと

いえるが、でもスローライフな試みをいくつか。それは、京おとこ・

瀧のこころいきでもあろうか。

旧厚生労働省の壮大なお荷物であった「私のしごと館」。京都府

がひきとり、その活用を日本テレネットが受けもつことになった。

太陽光発電の高効率化をはかり、その発電を活かした植物工場に

トライ。新しい野菜を使った料理も考えていく。

<札幌市に日本パーソナルコンピューター博物館の設立>

日本のパーソナルコンピューター、マイクロコンピューターの多

くは原点を札幌に持つ。その収集、記録、調査などと取り組み、

博物館を設立することを札幌市に提言。事業化を引き受けた。

<京都市の古川町商店街の再興、活性化>

京都市でもっとも伝統的と謳われた古川町の老舗商店街が消えて

ゆく。その再興を頼まれ、近くの大学、また著名料理屋さんなど

にも協力を得ながら新しい”京あきない”に取り組んでいる。

●日 時: 2016年3月15日(火)19時?21時

●会 場: クオリティKK・会議室マーキュリールーム

(千代田区麹町3―3KDX麹町ビル6F・地下鉄麹町駅からすぐ)

http://www.quality.co.jp/company/map/map_tokyo.html

●参加費:会員1000円、一般2000円(学生500円)どなたでも参加できます。

●申込みはこちらへ。

メールTEL 03-5312-4141 FAX 03-5312-4554

●詳しくはこちらから↓

http://www.slowlife-japan.jp/modules/katsudou/index.php?page=detail&bid=298

◇ 大石芳野写真展「福島 土と生きる・今」

2011年3月東日本大震災と、福島第一原子力発電所事故から、5年の歳月が

経ちました。戦争や災害で苦しむ人々の心の内面にフォーカスしシャッター

を切り続けてきたフォトジャーナリズムの第一人者である大野芳野さんの写

真展「福島土と生きる・今」が開催されます。写真集『福島 土と生きる』

(藤原書店)より18点と未公開作品2点の展示・販売も。

☆会期 2016年3月19日まで

(火)?(金)12時?19時。(土)12時?17時(日・月・祝 定休)

入場無料

☆展示作品

写真集『福島 土と生きる』(藤原書店)より18点と未公開作品2点。

モノクローム、バライタ・プリント(大四つ切11×14インチ)

☆会場 コミュニケーションギャラリーふげん社

〒104-0045 東京都中央区築地1-8-4 築地ガーデンビル 2F

TEL:03-6264-3665 Mail:info@fugensha.jp

お問い合わせ先:ふげん社 関根 info@fugensha.jp 03-6264-3665

詳しくはこちらへ http://fugensha.jp/

◇スローライフ・ジャパンへのメールを送るときのお願い。

このスローライフ瓦版は、メールマガジン専用のアドレスからお送りしてい

ますので、このメールに返信していただいても事務局には届きません。

スローライフ・ジャパン、スローライフ学会、この瓦版への投稿などは

こちらまでお願いします。↓

□スローライフ版・IT塾 ——————————————–

Q:3月末に納品する資料をパワーポイントで作っていますが、画像や図を整

えるのに苦労しています。いい方法はありますか? <編集室:篠原伊佐武>

▼

A:揃えたい図形をすべて選択し、描画ツール→書式→配置 をクリックする

とオブジェクトの位置に「左揃え」などがでてきます。ひとつひとつ調整する

より早く作業できると思います。試してみてください。

==== PR ====

クオリティライフから・・・

“たまな食堂 麹町店”のFBページには「今日の一汁三菜弁当は・・」と、

毎日変わるヘルシーなお弁当が紹介されています。見るだけでも、レシピの参

考に。Facebook たまな食堂 Natural-shift Kitchen 麹町店

=======

■私たちはいつもスローライフの動きを応援しています。

鹿児島県

http://www.pref.kagoshima.jp/pr/koryu/index.html

岩手県遠野市

http://www.city.tono.iwate.jp/

和歌山県紀の川市

http://www.city.kinokawa.lg.jp/

奈良県吉野郡十津川村

http://www.vill.totsukawa.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

日本テレネット 株式会社

http://www.nippon-tele.net/

クオリティ株式会社

http://www.quality.co.jp/

アース・デザイン・インターナショナル(edi)株式会社

http://www.edi.ne.jp/

株式会社サンクス・ツー

http://www.thanks2.jp/

=======

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

このメールマガジン、あるいは当団体へのご意見、ご質問はこちらへ

このメールは毎週火曜日の発行です。NPOスローライフ・ジャパンとの

ご縁を頼りにお送りしています。初めて受信される方も含めて、

お気軽にお付き合いください。

今後、このメールマガジンの送信が不要という場合、あるいはメール

アドレスの変更をご希望される場合もこちらへご連絡ください。

=======

Copyright(C) NPO法人スローライフ・ジャパン スローライフ学会

〒160-0002

東京都新宿区四谷坂町9?4 リカビル301

TEL 03-5312-4141 FAX 03-5312-4554

http://www.slowlife-japan.jp/

“